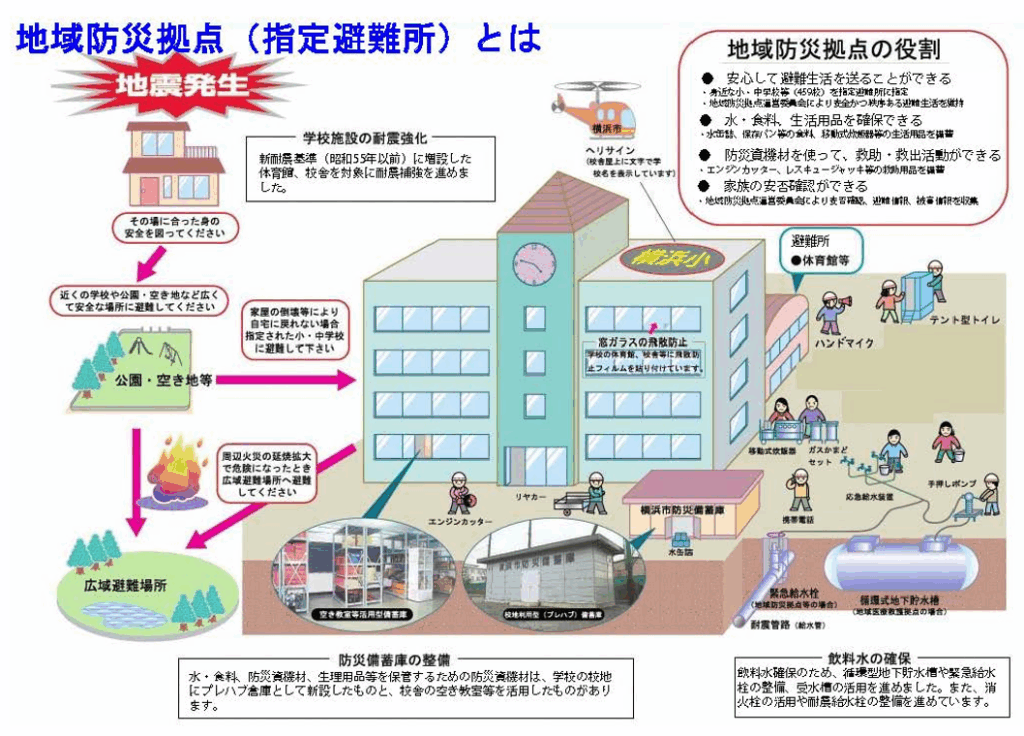

地域防災拠点って何?

指定避難所

横浜市では他の自治体で「指定避難所」と言われる避難所の事を「地域防災拠点」と称します。

小・中学校等を指定避難所に指定し、地域防災拠点として防災備蓄庫の設置、防災資機材・食料等の備蓄を進め、また、被害情報等の情報受伝達手段として、各拠点にデジタル移動無線を配備しています。また、災害時の物資の供給も地域防災拠点を通じ行われます。

鶴見中央地区の指定避難所

鶴見中央地区では、中町会、上町会、下第二町会、下第三町会の範囲内の住人は鶴見小学校地域防災拠点が指定避難所となり、東町会、上町自治会、鶴見町第二市街地住宅自治会の範囲内の住人は、鶴見中学校地域防災拠点が指定避難所となります。

地域防災拠点開設訓練の内容

鶴見小学校に地域防災拠点を開設し地元の皆様で運営するための訓練で、毎年秋ごろに実施しています。

救援物資の配分仕分け訓練や簡易トイレの仮設や物資の配分訓練要援護者の訪問訓練などを行っています。また2025年からはペットの同伴避難訓練も行います。 災害時は各マンションや地区ごとの配給となります。

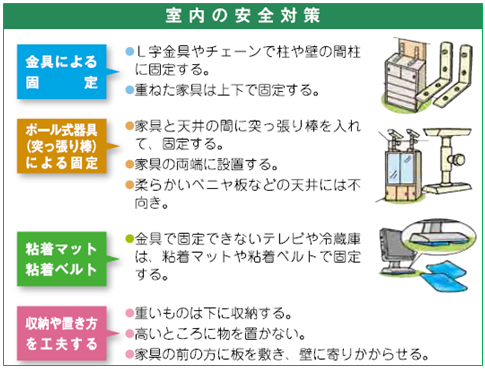

大地震に備えて家具の転倒防止対策をしましょう

地震が起きた時に、ご自身やご家族の身を守るためには、家具の転倒防止対策を行うといった日ごろからの備えが大切です。

備えをしないと、家具転倒による怪我だけでなく、家具の上に置いていた物が電化製品などに落下し、電源コードの被膜が破れてしまって、火災になることも考えられます。

そのほか、コンセントの差し込み口に燃えやすいものが落ちてきてしまったために火災になってしまう恐れもあります。

家具の転倒防止は減災行動の基本です。日ごろからの備えとして家具を固定し、万が一家具が倒れた場合に備えて家具は安全な場所に配置しましょう。

地震による火災初期消火が大事です

神戸の震災の際や、石川県能登半島の地震の際も火事になっては、町全体がzあ地震による火災初期消火が大事ですに帰してしまいます。火事で家が無くなってしまえば、建物が地震に耐えたとしても「在宅避難」は出来ません。まずは、地震発生時の火事による延焼を防ぎましょう!

地域で行われる防災訓練等で消火器の扱い方などを体験して初期消火に努めましょう!

隣近所で協力して火事を防ぎましょう!

火事だ!と近所の人に知らせて協力して、初期消火!

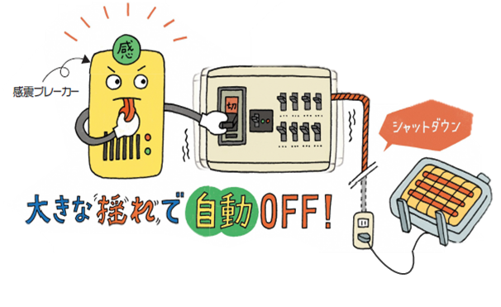

感電ブレーカーを設置して地震火災の発生を抑えましょう

通電火災とは

地震が発生すると、建物の倒壊や家具・電気機器の転倒により、電気ストーブや照明器具などが可燃物と接触して火災が発生する恐れがあります。

それに対して電気ストーブや照明器具を使用中に地震が発生し、停電により電源が切れるとその場では火災にはなりませんが、その後の余震で転倒したり可燃物が触れた状態で停電が復旧すると自動的に電源が入り、火災が発生します。

また、地震だけでなく台風などの自然災害で起こった停電でも、復旧した後に火災が発生することがあります。

このような火災を「通電火災」といい、近年注目されています。

感震ブレーカーで対策

感震ブレーカーは、地震などの大きな揺れを感じると、家屋のブレーカーを自動的にシャットダウンしてくれます。停電が復旧した直後の通電火災を防ぎます。

地域防災拠点に避難するとどんな生活?

体育館の中で生活しなければならず、一人当たりのスペースも狭く、プライバシーもほぼありません。

非常用物資は、避難対象者1万人以上に対して1000食分しかなく、絶対的に足りません。

「在宅避難」のおすすめ

「在宅避難」のメリットは?

〇住み慣れた家で、家族と普段に近い環境で生活できます!

〇プライバシーも守れるため、ストレスを軽減できます!

〇ペットもいつもと同じ環境で、一緒にいられます!

〇感染症のリスクを減らすことができます!

⇒早く日常生活を取り戻すことにもつながり、メリットがたくさんあります!

ただし令和6年1月1日に発生した能登地震では、何度も震度5弱以上の余震が発生し、本震では倒壊しなかった住家が、その余震で倒壊した事例もありました。

在宅避難をしていても、自宅の倒壊などの危険を感じたら、地域防災拠点などに避難してください。

鶴見中央地区は、マンションが多く建物倒壊の危険性は他の地区より低いので、「在宅避難」がしやすい環境です。しかしそれには

①火災にあわない事

②備蓄品を用意しておく事

③地域防災拠点との連絡体制を保持する事

↓↓↓↓↓

地震災害後の他の地域からの救援物資の配布は、地域防災拠点に一括して行われます。

その後の物資の確保の為にも地域防災拠点との連絡をしておきましょう!

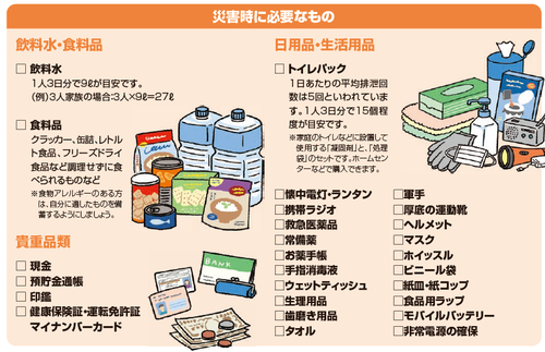

備蓄品や非常持出品を準備していますか?

災害発生直後は、食料や日用品の購入が難しくなります。家族構成を考えて、必要な備蓄をしておきましょう。

また、すぐ取り出せるところに非常持出品を準備しておきましょう。備蓄する量の目安は最低3日分です。

備蓄品

飲料水:1人3日分で9ℓが目安です。(例)3人家族の場合3人×9ℓ=27ℓ

食料品:クラッカーなど調理せずに食べられるもの、缶詰(缶切りが不要なもの)など

※食物アレルギーのある方は、自分に適したものを備蓄するようにしましょう。

トイレパック:家庭のトイレなどに設置して使用する「凝固剤」と、「処理袋」のセットです。ホームセンターなどで購入できます。

※1人1日5回×3日分の15個が目安です。(例)3人家族の場合3人×15個=45個

非常持出品

懐中電灯

ランタン:予備電池も用意しましょう。

携帯ラジオ:AM、FM両方聞けるものを用意し、予備電池は多めに用意しましょう。

貴重品:現金、預貯金通帳、印鑑、健康保険証

その他:紙皿、紙コップ、救急医薬品(ばんそうこう)、常用薬、携帯電話充電器、ウェットティッシュ、生理用品、ビニール袋、タオル、軍手、食品用ラップ

こんな家庭にはこんな非常持出品も

乳幼児のいる家庭で用意するもの

ミルク、ほ乳びん、離乳食、スプーン、

おむつ、おしりふき、着替え、

ベビー毛布、おんぶひも、乳幼児のおもちゃ

要介護者のいる家庭で用意するもの

着替え、おむつ、障害者手帳、補助具等の予備

妊婦のいる家庭で用意するもの

さらし、脱脂綿、ガーゼ、母子手帳、新生児用品

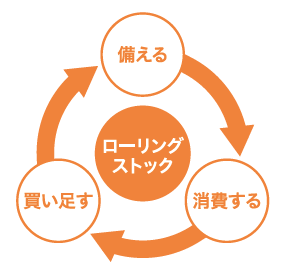

備蓄には「ローリングストック」がおすすめ!

「ローリングストック」とは、

家族構成や生活スタイルに合わせて、食料や日用品を少し多く買い揃え、

揃えたものを順番に使いながら新たに買い足していく「循環型備蓄」という考え方です。

日頃から「ローリングストック」を生活に取り入れてみましょう。

過去の大地震経験者から学ぶ ~被災時にあってよかったもの~

過去の大地震では、断水が起きたため、生活用水(洗濯、入浴、洗面)やトイレ、飲食用の水で困った人が多くいました。そこで、水の備蓄はもちろん、水を運ぶポリタンクや台車、身体をふくウェットティッシュが特に役立ったと言われています。

また、停電やガスの不通によって、食事や家族間の連絡で困った人も多くおり、懐中電灯や携帯ラジオ、携帯電話用充電器、乾電池、卓上コンロも重宝されました。

さらに、女性については、生理用品などの備蓄も役立ったと言われています。

自分そして家族の性別や年齢を考慮し、必要な備蓄を行いましょう。

ペットの防災

大切なペットの避難にもルールがあります。