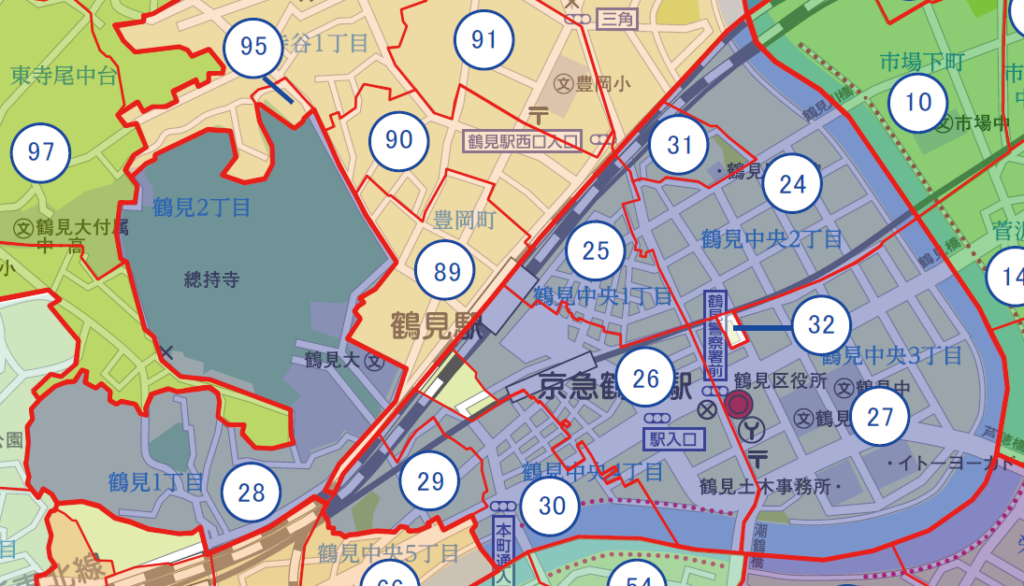

鶴見中央地区の範囲

鶴見中央地区は以下の範囲です。その中にそれぞれ以下の町会があります。

- 24 鶴見上町自治会

- 25 鶴見上町会

- 26 鶴見中央中町会

- 27 鶴見東町会

- 28 鶴見一・二丁目町内会

- 29 鶴見中央下第二町内会

- 30 鶴見下第三町会

- 31 鶴見町第二市街地住宅自治会

※ 鶴見区自治連合会「鶴見区自治連合会 区域図」より抜粋

鶴見中央地区の歴史

鶴見という町が歴史上表舞台に立つのは、徳川政権が誕生した1600年以降、参勤交代等大名や人々の往来が激しくなる「東海道」の道筋になった事でした。

しかし江戸時代の東海道の鶴見は、「川崎宿」と「神奈川宿」の間の「合いの宿」であり、鶴見区史によると、「川崎」「神奈川」両宿場への働き手の供給地であり、鶴見川には捨て子等がよくいて、幕府からその扱いを任されたなどと記述があります。

そんな、鶴見が次に脚光を浴びるのは、明治になって「新橋」「神奈川」間に開通した日本初の鉄道の駅のひとつになった事でした。鉄道駅として、京浜工業地帯の発展に寄与した鶴見中央地区は、工場地帯の人たち会食や会合などの商業地として発展しました。

そして、現在の鶴見中央地区の元となる「3つの町会」ができ上がります。首都東京に近い方から「上町」「仲町」「下町」です。しかしこの町の区分も、戦時中に空襲を予測し、爆弾からの延焼を防ぐために各町会をより細分化し、各町3つに分けた「隣組」ができたのです。

例えば、「下町」は「下一丁目」「下二丁目」「下三丁目」といった具合でした。戦後、「下一丁目」は現在の「鶴見1・2丁目」となり、「下第二町会」「下第三町会」となっています。

また、「仲町」は3つにわかれたものの戦後に統合して元の大きさになりました。「上町」は分割したまま「上町町会」「上町自治会」「東町」となり、後に公団の「鶴見町第二市街地住宅」ができました。

こうして、現在の鶴見中央自治連合会ができたのです。